青年的“僑批”:寄向祖國也寄向未來

展覽現場

展覽上的留言墻

展覽現場

北京中醫藥大學學生陳俊維是廣東江門臺山人,生在臺山長在臺山。在參觀一場展覽之前,他只隱約了解到,僑批是“銀信”的另一個名字,由家書和錢銀組成,是海外華僑寄給家人的問候和資助。

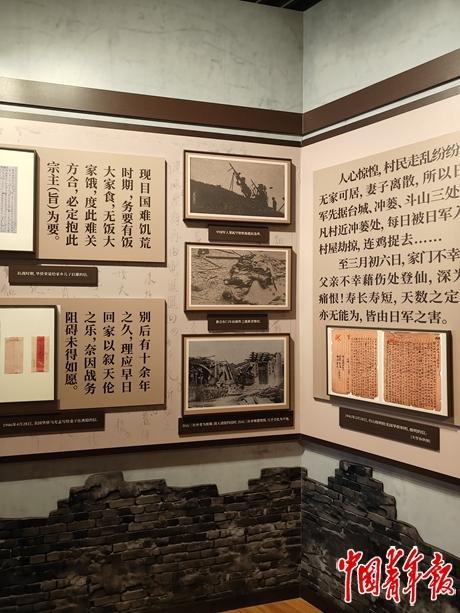

在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,“烽火僑批——從戰火中的僑批看華僑赤子心、家國情”展覽近日在國家典籍博物館舉辦,并將陸續走進廣州、江門等地巡展。

展覽分為“山河破碎 覺醒之聲”“血色家書 苦難見證”“國民職責 毀家紓難”“抗戰到底 必勝信念”4個篇章,通過百余件珍貴僑批、歷史照片與多媒體裝置,串聯起從九一八事變到抗戰勝利的14年全景,再現了烽火中的小家大國。

十余歲到三十余歲的青年群體,從“家”的角度來看,他們常常背負著親子、夫妻、兄弟姐妹等多種親緣關系,在家中是承上啟下的角色;從“國”的角度來看,青年又是最熱血的,最渴望有所擔當、有所貢獻的群體。

抗戰時期僑批中記錄的青年,是一個充滿苦難、熱血與擔當的群體。他們的書信,既是家國情懷的真實記錄,也是個人命運在時代洪流中掙扎與奮進的生動寫照。

奔向親人,他們寄出激憤的心

當觀眾參觀展覽時,會發現無論是青年還是中老年人,都會在信中訴說對日軍的痛恨。“抗戰勝利”“最后勝利必屬于我”等,是出現頻率極高的共同話語,兩代人都表現出強烈的愛國心和責任感。

但青年的情緒表達往往更強烈、更直抒胸臆。展陳大綱編寫人、五邑大學僑鄉文化與區域國別研究院院長劉進表示,青年在僑批中的濃烈情感,是憤慨、憂慮與信念的復雜交織。

青年廷春給母親李氏的信中寫道:“我最親愛的媽媽:我曾痛恨日本的軍閥,現在我更痛恨他們到刺骨了,我們目前所受間接的痛苦,所發生的糾紛,不是日本人所給以我們的嗎?倘若他們不來侵害我們的領土……”

青年對日軍的暴行表達了最直接的憤怒和痛恨。他們對其用“日賊”“倭奴”等詞匯,充滿了義憤。這種情緒源于對家鄉和同胞遭受苦難的切膚之痛。

因此,對家人安危的深切憂慮也是僑批中最普遍的情緒。他們無法親身參戰,只能在信中一遍遍叮囑家人如何避難。如臺山籍澳大利亞華僑鄺源修詳細叮囑女兒:“汝有時等荻海圩不可由公路而去,恐有賊國飛機沿公路經過,見機上開機關槍掃射,賊軍之野心不顧人道。”

盡管戰局艱難,但許多青年在信中表達了“抗戰到底”“最后勝利必屬于我”的堅定信念。

在美國的林栢宇在信中鼓勵兒子:“但系取于時勢……日本定還我河山,抗戰勝利。”同樣在美的陳欽扳在給妹妹的信中也展望:“我在處(我所在的地方——記者注)每日所看至西人報紙及唐人之報,論及我的中華民族抗戰,得宜最后勝利……吾也望中國最后勝利,得到一個世界上一大強國,是我中國。此是大希望也!”

比起中老年人的信札中更多出現對于家庭宗族具體事務的安排(如款項的分配、家庭生活的長遠規劃),青年的目光更關注宏觀戰局和國家未來。他們常在信中討論戰況進展、國際形勢,如“俄國牽制出兵”“英美借款”,并暢想戰后中國成為“世界強國”的愿景。

與長輩的信中傳統的“光宗耀祖”“讀書上進”等觀念相比,華僑青年一代對個人與國家的現代化前途有更強烈的意識。一位父親給自己的孩子廷芳的信中寫道:“須知和平時期非有學識及技能者不能立足。”

在海外的青年,強調學習新知、掌握技能,以適應現代世界。戰后,青年金榴給父親的信中寫道:“后起之青年個個都抱著洪心萬丈去求高深學識和技能,以應將來為國為家做個不平凡之人。看此世界,假如無些學識是不能立足。”

跨過海洋,他們送去共筑的力

劉進告訴中青報·中青網記者,僑批中的青年,以其所處地域和身份的不同,對抗戰的支持方式呈現出多元化的特點,但核心都是“有錢出錢,有力出力”。海外青年以財力物力支持為主,國內青年則是用血肉在苦難中堅守。

踴躍捐款捐物是海外青年最直接、最普遍的支援方式。他們在異鄉謀生不易,但仍節衣縮食,響應或組織各類募捐。

美國華僑方文仕在信中向岳父匯報:“現下埠中華僑非常熱心,盡量捐款以救祖國之危亡。前月統計埠中所捐之款一百五十萬元以上(第一期捐款)。今日又發行第二期捐款,議決定例,限每人至少須捐一百元以上。”

除了臨時捐款,購買政府發行的公債是另一種重要的支持方式,大多數購買者并非出于投資理財的目的。美國的鄺源修告訴妻子:“現時國家有患難,在處我亦買公債兩次,共買去貳百余國幣。”

海外青年還積極參與抵制日貨和抗日宣傳。臺山籍美國華僑湯德名在信中告誡家人:“各人千起(大家千萬——記者注)不可買日本貨物……稍有知曉系日本仔物件,不可買。無論男女團結抵制日貨。”方文仕則提到:“歐美各國人民見報紙登載中日戰事,祖國同胞常被敵機慘害,各處人民紛紛組織援華匯會,和聯同商工人等向民眾宣傳抵制敵貨等事。”這表明他們也在努力爭取國際社會的支持。

一些身處美國等同盟國的華僑青年,也以另一種方式參與世界反法西斯戰爭。此次展覽的一大亮點,即為首次集中呈現江門臺山籍華僑在“飛虎隊”中的突出貢獻。無論是駕駛戰機與日軍空戰的飛行員,還是負責地勤保障的技術人員,他們都用生命守護中國。除此之外,還有青年在美國船廠做工或“被征隨處去做政府工”,直接為反法西斯戰爭貢獻人力。

一些華僑的家庭團聚的夢想,因日本發動侵華戰爭而被延遲甚至破滅。但經受了戰爭的苦難和洗禮,青年的愛國熱情空前高漲。抗戰勝利后,他們普遍對國家的未來充滿期待。

華僑青年溢章在給兒子的信中規劃:“再者我祖國光復,他日工商業各樣工業政府急宜展開圖謀,商業大有觀望,如我回唐,定向此商業趨進。”抗戰讓青年刻骨銘心地認識到個人命運與國家命運緊密相連,也影響了他們戰后的人生選擇和對下一代的教育。

抗戰時期與國內的交流,讓一些華僑青年對國內的新生力量與發展趨勢有了新的認識。

原件藏于中國人民革命軍事博物館的一張僑批文物圖片顯示,1938年,八路軍駐武漢辦事處代表周恩來、葉劍英和駐粵辦事處代表潘漢年、廖承志,向澄海旅泰青年僑領蘇君謙和他的同鄉摯友郭子綱、黃奕三人回信,感謝其捐款國幣200元支持抗大培養抗戰人才的愛國義舉。1940年著名愛國華僑陳嘉庚訪問延安后,也有越來越多華僑青年選擇了靠近、了解延安和共產黨。

穿越時空,我們讀到真摯的愛

展覽承辦單位、江門市博物館館長高東輝告訴中青報·中青網記者,僑批中的私人書信能真實、細致地反映華僑在抗戰等重大歷史時期的心境,展現出他們的愛國情感并非空洞的口號,而是最真實的情感表露。僑批中記述了戰爭造成的具體災難、個人生存困境及家人傷亡等真實案例,讓人們更直觀地認識到戰爭對家庭和社會的破壞,從而更加珍愛和平。

“近年來,多家單位開展僑批活化工作,推出了誦讀劇等文藝作品,文創產品的研發也在積極推進。江門市博物館積極參與其中,提供文物素材和專業支持。”高東輝說,“博物館愿意與有好創意、好方案的各方合作,通過更生動的形式展現僑批的文化內涵。”

這次展覽,江門外出青年發展促進聯盟邀請了一批在京江門籍學子觀展。陳俊維就是這樣受邀前來的。“觀展前,我知道僑批承載著深厚的親情;觀展后,我了解到在親情之外,從抵制日貨、支持國貨到捐資回國、航空救國,僑批還承載著更深沉的愛國情懷。”

中國傳媒大學的江門籍學生張子瑤說,最讓她印象深刻的,是那封美國華僑鄺光紹寫給母親溫氏的信。“信中寫到匯來的錢款、寫到對家庭的關心、寫到對時局的擔憂,唯獨不提自己在海外的委屈與掙扎。”

就讀于北京理工大學的林德駿出生在江門蓬江,世代居于此。他的父親小時候就在江門滘頭林村生活,村里有過華僑,親友里也有遠嫁給華僑的。“抗戰時期,我們林氏家人,有的躲避日本侵略者的轟炸,逃亡到港澳地區,有的在家鄉面臨食物等資源短缺的困境,還好有海外華僑的資助。他們向家鄉捐物資送糧食,為維持鄉親的生活作出了很大貢獻。”林德駿說。

最讓他記憶深刻的是航空救國部分。他在展覽中了解到,九一八事變爆發后,一些華僑青年回國參加中國空軍對敵作戰,在淞滬抗戰中犧牲的第一位飛行員就是廣東臺山籍美國華僑黃毓全;中國空軍美國志愿援華航空隊(俗稱“飛虎隊”)中,有1000多人是來自美國、加拿大的華僑青年。

“之前在歷史書上學的都是‘華僑捐款支持抗戰’這樣的宏觀描述,現在看到這樣具體的人和事,才得知航空抗戰救國方面也有華僑華人的力量。”林德駿說,“往后我在京求學定會奮發向上,像先輩們那樣,把對家鄉、對祖國的這份情,變成實實在在的擔當,為家鄉江門、為祖國盡一份青春力量。”

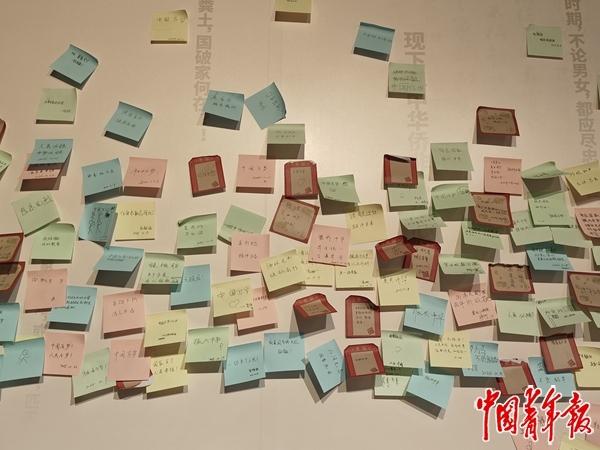

江門市博物館的青年講解員黃炳宏,在此次展覽中承擔了十余場講解。展覽現場設置了聽筒裝置和老式信紙信封樣式的留言墻,有許多觀眾體驗互動,給他留下了印象。

“聽筒讓觀眾從視覺轉到聽覺,增加了互動,觀眾十分喜歡這種方式,還希望有多種語言的選擇。”黃炳宏回憶,“有一名大學生,在參觀完后留言,‘強吾中華,在于我青年’。這讓我感受到梁啟超‘中國少年’與‘少年中國’的精神,仍在激勵著一代代年輕人。”

中青報·中青網記者 李怡蒙文并攝