五中全會精神解讀:展望“民生工程”新目標

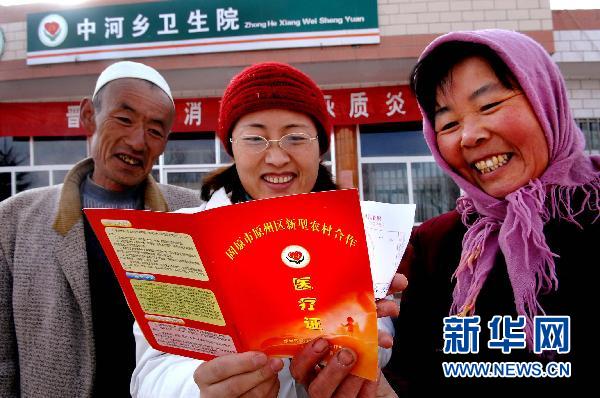

這是寧夏固原市原州區中河鄉衛生院醫生張玉蓮(中)在給村民介紹新型農村合作醫療證(2007年1月13日攝)。 科學發展、改善民生、人民共享、社會和諧……當時空的鐘擺指向21世紀的第一個十年末,并將開啟“十二五”規劃之時,人們在回望過去五年間中國發展時注意到——“重視民生”已經成為中國在經濟轉型中的突出亮點,更是未來五年中國謀發展、促發展的工作重點。 新華社記者 李紫恒 攝

許光建說:“這些提法在之前的重要會議上也都有論述,但是五中全會的論述最為全面系統,構建起了一個保障和改善民生的規劃體系和政策體系。從中可以使廣大人民群眾更加清晰地看到黨中央對民生的高度重視,順應了廣大人民群眾進一步提高生活水平的期盼。”

民生無小事,枝葉總關情。“十一五”期間,無論是經歷經濟的“寒暑”,還是直面災難的沖擊,保障和改善民生始終是擺在黨和政府面前的頭等大事,并取得了可喜的成就。但是,這距離人民群眾的期待還有一定距離。

“十二五”期間,在保障和改善民生方面,政府的著力點在哪里呢?許光建認為,首先就是要繼續加快實現基本公共服務均等化。他說:“這個問題現在比較突出,不同地區之間特別是城鄉之間,存在著較大的差距。即使在某些大城市,內部各個區縣之間的公共服務水平差距也較大。提高公共服務均等化水平應當是今后幾年發展的重頭戲,是可以大有作為的領域。”

著力保障和改善民生,需要更加注重社會公平正義,合理調整收入分配結構。國家行政學院教授朱國仁表示:“當前我國面臨著貧富差距擴大、勞動者報酬偏低、社會保障制度不夠健全等問題。這說明我國消除貧困、改善民生、促進社會公平正義的任務十分繁重。五中全會明確提出要提高‘兩個比重’,即提高居民收入在國民收入分配中的比重和提高勞動報酬在初次分配中的比重。‘十二五’期間我國將積極推進收入分配改革。”

“十二五”時期是我國全面建設小康社會的關鍵時期,人民群眾對衣食住行、就業、教育、醫療衛生、環境等方面的質量要求會更高。受訪專家均表示,要健全覆蓋城鄉居民的社會保障體系,加快醫療衛生事業改革發展,真正解決看病難、看病貴問題。